Last update: Jan. 2nd 2014

明暗流 (Myouan-ryu, Meian-ryu)

明暗流と琴古流を敢えて分ける意味があるのかないのか微妙にも思う。江戸時代は、同じ普化宗の門徒だった訳だが、

それでも、関東の鈴法寺と一月寺、京都の明暗寺の二大勢力に分かれていたと見て良いのではあるまいか。琴古流は、

初代黒沢琴古が諸国を巡って集大成したもの。一方の明暗流は旧明暗寺系と、明治時代に樋口對山に依って纏められ

たものとに大別されると思う。基本的には、各寺毎に伝承曲と奏法があるわけで、細かく言い出したらキリがありません。

藤田松調 (Fujita Shouchou)

藤田松調著「尺八音譜解説」より

鶴の巣籠(上・下)、(Tsuru no Sugomori) Victor

50086 藤田松調、平田松暁 (録音年代不詳、アメリカからの出張録音)

鶴の巣籠(上・下)、(Tsuru no Sugomori) Victor

50086 藤田松調、平田松暁 (録音年代不詳、アメリカからの出張録音)

藤田松調に関しては多くを知りませんが、近藤宗悦の流れを汲み大正初めに松調流を創始した、とあります。

俗に「チャルメラ宗悦」と言われていたのが、この写真の構えからも分かります。松調流の流れを汲むのが、

現竹保流です。連管ですが、全く同じ譜を奏しています。これが本来の姿かとも思われます。系統としては、

旧明暗寺系の明暗眞法流(めいあんしんぽうりゅう)だと思います。ご存知の方からのご教示をお待ちします。

海童普門 (Watazumi Fumon) (Watazumidoso)

横山勝也著「竹と生きる」音楽の友社刊より

淘薩慈(上・下) (Yuri Sashi) Regal 150058

三谷(上・下) (Sanya or San'an) Regal 150158 (奥州三谷系統で、「産安」とも言う)

薩慈(上・下) (Saji) King 52021 recorded in ca. 1941

(SP原盤からテープに録音されて時間が経っており、テープの転写によるゴーストがあります。)(There are some ghosts by transfer

of old tape.)

薩慈(上・下) (Saji) King 52021 recorded in ca. 1941

(SP原盤からテープに録音されて時間が経っており、テープの転写によるゴーストがあります。)(There are some ghosts by transfer

of old tape.)

鶴の巣籠(上・下) (Tsuru no

Sugomori) King 62001

鶴の巣籠(上・下) (Tsuru no

Sugomori) King 62001

大和調べ (Yamato Shirabe) Columbia 100649-B

霊慕(上・下) (Reibo) Columbia A1384

虚空(上・下)(Kokuu)

Columbia A-1435 一朝田中普門、後の海童道祖

虚空(上・下)(Kokuu)

Columbia A-1435 一朝田中普門、後の海童道祖

手向 (Tamuke) Columbia A1484-B (「快道流」だとか。小生が習ったのは伝承が不詳だが、それとは異なる)

鶴の巣籠(上・下) (Tsuru no Sugomori) Columbia A2119

調子 (Choshi)、吾妻獅子

(Azumajishi) Columbia A2177

宮川如山 (Miyagawa Nyozan)

Columbia 28422 付属の解説より

虚空(上・下)(Kokuu) Columbia

28422

虚空(上・下)(Kokuu) Columbia

28422

調子・虚空(前半)、虚空(後半) Victor

J-10093

調子(Choshi)、阿字観 (Ajikan) Columbia 28519

本手調子(Honte-choshi)、 阿字観(Ajikan)、 鉢返し(Hachigaeshi) Victor

J-10155 (「阿字観」は「新七薩慈」を元に如山が作った曲。)

本手調子(Honte-choshi)、 阿字観(Ajikan)、 鉢返し(Hachigaeshi) Victor

J-10155 (「阿字観」は「新七薩慈」を元に如山が作った曲。)

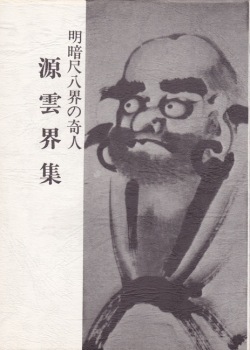

源雲界 (Minamoto Unkai)

神田俊一・石橋愚道編「明暗尺八界の奇人 源雲界集」表紙絵(源雲界筆)

浦本浙潮 (Uramoto Setchou)

稲垣衣白編「浦本浙潮先生」より

阿字観(上・下) (Ajikan) King 42001 二尺二寸管(小笠原清太郎作)使用。これは復刻LPからの再録です。(若干ノイズ除去してあります)

浦本浙潮は(財)日本民謡協会初代理事長だった為か、この音源を含む貴重なLPをそのままカセット・テープ又はCDRにして販売しています。

こちらをご参照下さい。送料込みで2,000円です。

小林紫山 (Kobayashi Shizan)

富森虚山著「明暗尺八通解」より

虚空(上・下) (Kokuu) Victor PR-123 私家盤として極少数プレスされた物と思われます。現物は、東京九段下の「昭和館」にもあります。

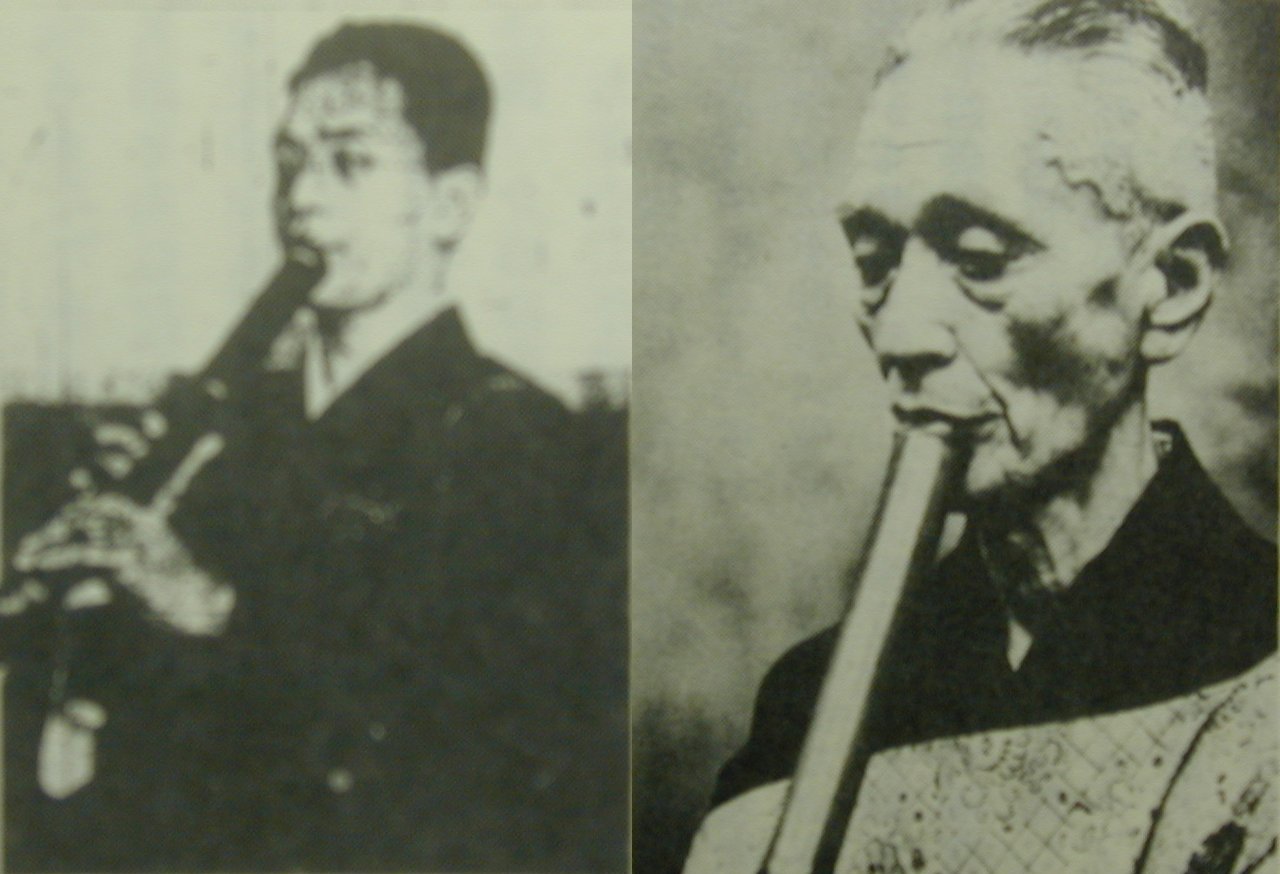

高橋空山 (Takahashi Kuuzan)

左:昭和2年11月29日付「東京日日新聞」、右:晩年

奥州鈴慕(Oushu-Reibo)、鶴の巣籠(Tsuru no Sugomori) TOKYO RECORD 3328 尺八:高橋北雄(空山)

奥州鈴慕(Oushu-Reibo)、鶴の巣籠(Tsuru no Sugomori) TOKYO RECORD 3328 尺八:高橋北雄(空山)

これは高橋空山師唯一の公的録音かも知れない。師は後継者を指名しなかったが、26年間の長きに亙って師事した藤由越山師が尺八における後継者である事は間違いない。この録音では、かなり古いタイプの尺八を使用していると思われ、現在の耳で聞くと音程がおかしい部分がある。師は宮川如山師の事を「あれは音痴だから」と仰ったそうだが、興味深い逸話だ。師には「普化宗史」という著作があるが(死後刊行)、大正年間の虚無僧寺の実地踏査など含め、示唆に富んだ内容でお勧め出来る。

加藤渓水 (Katou Keisui)

鶴の巣籠 (Tsuru no Sugomori)

ORIENT 3148-A 尺八:加藤渓水(B面の「博多節」は、その他にアップ)

鶴の巣籠 (Tsuru no Sugomori)

ORIENT 3148-A 尺八:加藤渓水(B面の「博多節」は、その他にアップ)

![]()