尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養

尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養[PR]この広告は3ヶ月以上更新がないため表示されています。ホームページを更新後24時間以内に表示されなくなります。

Last update: Jan. 2nd, 2014

民謡に関する知識は、全くと言って良いほどないし、また関心も無かった。それは現在でも殆ど変わりはない。但し、追分に関しては別格で、

「−江差追分と尺八に生きた−鴎嶋軒小路豊太郎と周辺の人々」 井上肇著、を読んで尚更興味が湧いた。小路(こうじ)豊太郎は江差に生れ、

かの神保政之助から「三谷」と「鈴慕」を習い、「江差追分」に尺八の手付けを行った先駆者であると知ったからだ。今日、民謡の伴奏に尺八は

付き物だが、この江差追分の手付けが、その嚆矢となった事は知らなかった。弟子の内に小林波鴎、高橋空山などがいる。小路豊太郎は晩年

に至って大正9年上洛し、勝浦正山の門を叩いて明暗真法流を習い、一方の小林波鴎は翌10年に同じく上洛し、こちらは小林紫山に師事した。

小路豊太郎は古典本曲に専念する為、小林波鴎は追分の独奏に磨きをかける為であった。残念ながら小林波鴎は帰郷して間もなく早世した。

追分のそもそもの発生の地は知らないが、北陸から陸伝いに北海道まで伝播したのかとも思う。虚無僧も良く吹いていたようで、外曲の部類に

属するとは思うが、虚無僧とて人の子、お布施の御礼に吹いたとしても、或いは追分を吹いて流して歓心を買ったのかも知れない。江差追分の

SP盤だけでも100種類以上出ていたようで、今となっては信じられないほど人口に膾炙したようだ。民謡尺八としての小路流は、2代樽田隆章、

3代松本晁章と継承されている。

追分 (Oiwake)

福田蘭童の「追分」は福田蘭童のページ(こちら)にアップしてあります。

上田芳憧、竹童の「追分」は上田流のページ(こちら)にアップしてあります。

浦本浙潮の「追分」は、明暗流のページからリンクしてある所(こちら)からお求め下さい。長管での演奏ですが、小林波鴎直伝+浙潮流です。

尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養

尺八追分 MUSE 272 尺八:庄司竹養

このMUSE RECORD は所謂、複写盤(海賊盤)で、元はドイツからのライロフォン盤だと思います。

追分忍路高島、雪に叩かれ NIPPONOPHONE 2396/2397 平野源三郎、三味線:駒助(尺八無し)

追分忍路高島、雪に叩かれ NIPPONOPHONE 2396/2397 平野源三郎、三味線:駒助(尺八無し)

正調追分、三下り追分 NITTO 321

堀野鳳聲、尺八:塚谷旭堂(B面)

正調追分、三下り追分 NITTO 321

堀野鳳聲、尺八:塚谷旭堂(B面)

追分(前唄、本唄) NITTO 2130

唄:中山豪一郎、尺八:小金井静童、三味線:小金井きよ

追分(前唄、本唄) NITTO 2130

唄:中山豪一郎、尺八:小金井静童、三味線:小金井きよ

正調追分(前唄、本唄) ツル印 5384

尺八連管:加藤渓水・上杉渓童(連管とありますが独奏です)

正調追分(前唄、本唄) ツル印 5384

尺八連管:加藤渓水・上杉渓童(連管とありますが独奏です)

追分 Asahi 1-B 尺八:加藤渓水

追分 Asahi 1-B 尺八:加藤渓水

追分前唄、追分本唄・後唄 Teichiku C-3503

初代:松前ピリカ、三味線:原田栄次郎、尺八:木田林松栄

追分前唄、追分本唄・後唄 Teichiku C-3503

初代:松前ピリカ、三味線:原田栄次郎、尺八:木田林松栄

木田林松栄は津軽三味線の名手として知られているが、尺八を吹いているのは珍しい。残念ながら縁が欠けていて、本唄の出だしは

フェード・イン処理しました。

尺八追分 NIPPONOPHONE 2406

尺八:西田彌五郎

尺八追分 NIPPONOPHONE 2406

尺八:西田彌五郎

追分(新地節)櫓もかいも NIPPONOPHONE 2403 唄:平野源三郎、三絃:不明 (尺八は入っていません)

追分(新地節)櫓もかいも NIPPONOPHONE 2403 唄:平野源三郎、三絃:不明 (尺八は入っていません)

追分、(Oiwake) THE AMERICAN RECORD

2116 尺八:一睡軒花堂 (唄三絃:記載無し) 明治出張録音片面盤

追分、(Oiwake) THE AMERICAN RECORD

2116 尺八:一睡軒花堂 (唄三絃:記載無し) 明治出張録音片面盤

追分、(Oiwake) MENOPHONE

939 尺八:小柳市太郎

追分、(Oiwake) MENOPHONE

939 尺八:小柳市太郎

追分、(Oiwake) NITTO 1247

尺八:立花家扇遊

追分、(Oiwake) NITTO 1247

尺八:立花家扇遊

追分( 上・下 )(Oiwake) SHOWA 241

尺八:小金井静堂

追分( 上・下 )(Oiwake) SHOWA 241

尺八:小金井静堂

正調追分(A・B) (Seichou-Oiwake)

NIPPONOPHONE 15353 尺八:本多翠竹、唄:本多千鳥

正調追分(A・B) (Seichou-Oiwake)

NIPPONOPHONE 15353 尺八:本多翠竹、唄:本多千鳥

正調追分(前唄後唄・本唄 ) POLYDOR

125 唄:見砂東樂、尺八:福田蘭童、三味線:見砂定子、玲琴:田邊禎一

正調追分(前唄後唄・本唄 ) POLYDOR

125 唄:見砂東樂、尺八:福田蘭童、三味線:見砂定子、玲琴:田邊禎一

正調追分(上・下 ) TEICHIKU

5349 尺八:酒井竹保

正調追分(上・下 ) TEICHIKU

5349 尺八:酒井竹保

正調追分(上・下) Victor

53141 尺八:吉田晴風

正調追分(上・下) Victor

53141 尺八:吉田晴風

正調追分(1・2) 教育レコード(Columbia) CK-16

尺八独奏:菊池淡水

正調追分(1・2) 教育レコード(Columbia) CK-16

尺八独奏:菊池淡水

追分(上・下) NIPPONOPHONE

2965/2966 唄:越中谷四三郎、尺八:後藤桃水

後藤桃水は「民謡の父」とも称されますが、そもそも民間伝承の「俚謡」を「民謡」と名付けたのは彼だと言われています。菊池淡水の師匠です。

我々、古典尺八を追及する者にとって重要なのは、長谷川東学師から「山谷」、小梨錦水師から「鈴慕、山谷、鶴巣籠」を伝承している点です。

録音は少ししか残されていないようですが、全部、民謡の伴奏みたいです。

松前追分、越後追分 Columbia 25455

吉木桃園、尺八:菊地淡水、後藤桃水

正調江差追分(上・下)

スヒンクス 4527/4528 尺八連管:近藤雷童・徳田説三

正調江差追分(上・下)

スヒンクス 4527/4528 尺八連管:近藤雷童・徳田説三

井上肇氏に依れば近藤雷童は越後出身。明治23年に上京後「越後追分」を教授していたらしいが、翌24年に神保政之助宅に寄宿して追分尺八を習っている。このレコードの吹き込み年代は不明だが、神保政之助の影響が残っているのではなかろうか。

正調江差追分(おしょろ高島・ろもかいも) (Esashi-Oiwake) NIPPONOPHONE

3438/9 尺八:梅田友治郎(B面三絃助奏あり)

正調江差追分(おしょろ高島・ろもかいも) (Esashi-Oiwake) NIPPONOPHONE

3438/9 尺八:梅田友治郎(B面三絃助奏あり)

江差追分(前唄・本唄及び後唄) (Esashi-Oiwake) KING 41017 三浦為七郎、尺八:渡部嘉章、筝・三絃伴奏

江差追分(前唄・本唄及び後唄) (Esashi-Oiwake) KING 41017 三浦為七郎、尺八:渡部嘉章、筝・三絃伴奏

江差追分、(Esashi-Oiwake) REGAL 65109 尺八:菊池淡水、榎本秀水

江差追分、(Esashi-Oiwake) REGAL 65109 尺八:菊池淡水、榎本秀水

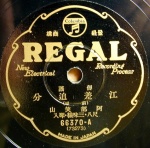

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) REGAL 66370 阿部笑三、尺八・三味線・琴入り(名前記載なし)

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) REGAL 66370 阿部笑三、尺八・三味線・琴入り(名前記載なし)

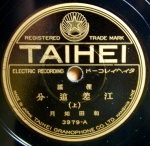

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake)

Taihei 3979 和田如月、尺八:記載なし

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake)

Taihei 3979 和田如月、尺八:記載なし

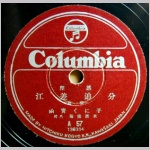

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia 26571

繁田雲濤、尺八:小金井静童、三味線・琴:記載無し

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia 26571

繁田雲濤、尺八:小金井静童、三味線・琴:記載無し

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia

A-57 函青くに子、尺八:菊池淡水

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) Columbia

A-57 函青くに子、尺八:菊池淡水

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) NITTO 3852 坂田光月、尺八:小金井正童、小金井静童

江差追分(上・下)、(Esashi-Oiwake) NITTO 3852 坂田光月、尺八:小金井正童、小金井静童

![]()